Um modo de o sujeito se relacionar consigo quando sua imagem é capturada por uma voz interna que não cessa de cobrar, exigir e depreciar

A autoaversão não aparece como um afeto isolado.

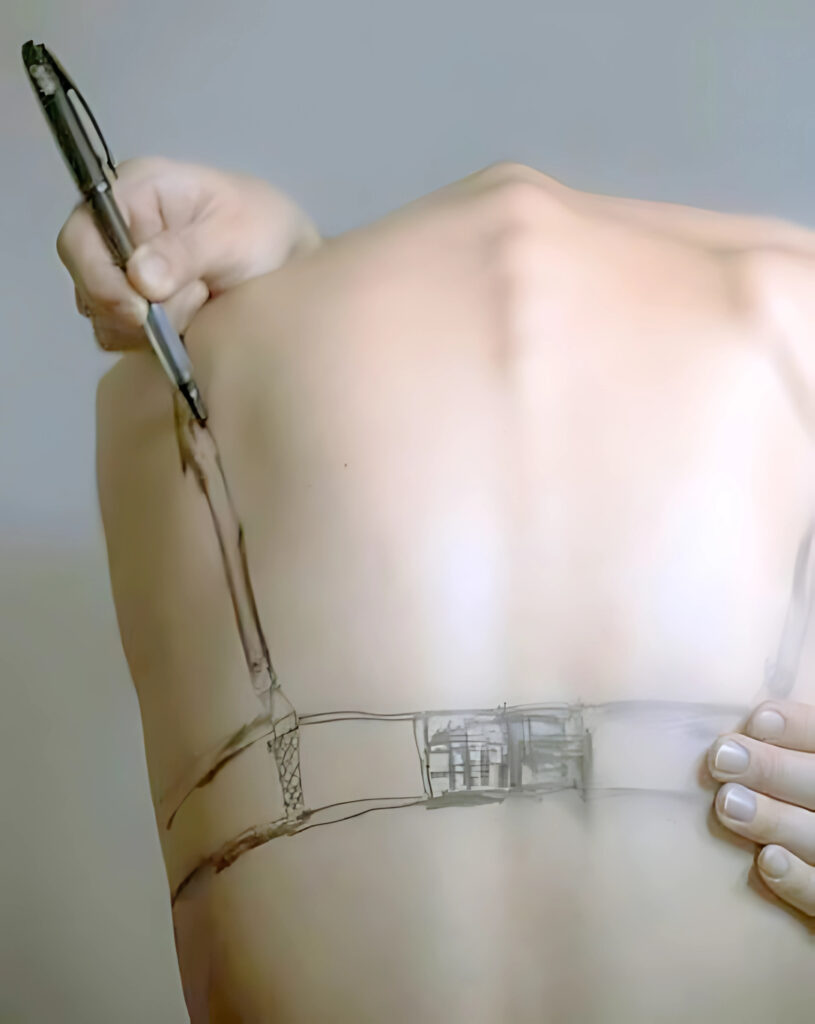

Afeto? Sim, porque afeta: inscreve-se no corpo, nos modos de agir, na maneira como alguém se endereça a si mesmo. Mas seu estatuto não é o de um sentimento espontâneo; é efeito de uma posição subjetiva constituída na relação com o Outro.

Essa posição organiza um modo de se olhar a partir de ideais que não foram escolhidos, mas aos quais o sujeito se vê submetido. Ideais cuja força não vem do conteúdo, mas da marca de alteridade que os sustenta. Por isso, a crítica interna não orienta; impede.

Não aponta caminho; antecipa queda.

Não corrige; interdita.

Antes que haja gesto, surge a suposição de erro, não como decisão consciente, mas como operação inconsciente que intercepta o sujeito justamente no ponto em que algo do desejo começa a se mover. Desejar passa a ser vivido como transgressão: algo que expõe, desloca e põe em risco a posição familiar em que ele se mantém… aquela em que a falta, sendo estrutural, é vivida não como abertura, mas como limite do que pode desejar.

É por isso que, frequentemente, quanto mais alguém tenta “superar” esse movimento, mais se confirma numa suspeita íntima de inadequação. Não porque deseje se sentir inadequado, mas porque a própria tentativa de melhora pode funcionar como reencontro com a estrutura que sustenta a autoaversão.

A falha não é descoberta: é repetida.

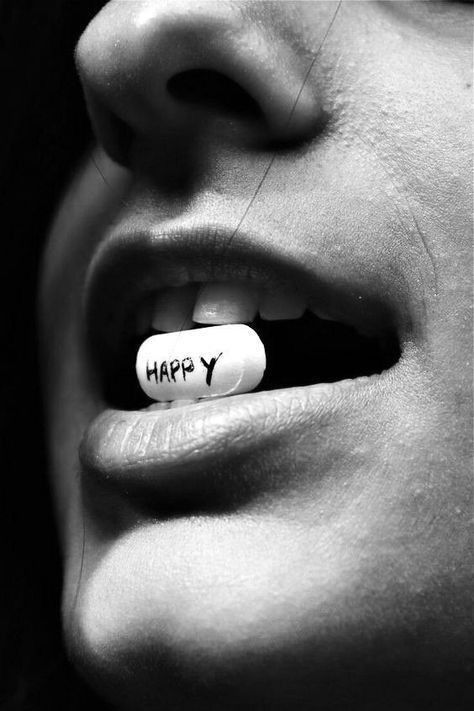

Na lógica psicanalítica, não se trata de insegurança nem de falta de autoestima. Trata-se de uma solução subjetiva: uma formação defensiva que, longe de ser estratégica, opera como resposta inconsciente ao risco que o desejo representa.

O desejo, não como vontade pessoal, mas como falta que convoca o sujeito…desestabiliza.

Expõe à alteridade.

Rompe a economia do sintoma.

A autoaversão, assim, funciona como defesa ambígua.

De um lado, atenua certas angústias ligadas à irrupção do desejo.

De outro, produz angústias próprias ao aprisionamento subjetivo: a vida estreitada, o movimento impossibilitado, a repetição que se impõe como destino.

Ela alivia e sufoca… simultaneamente.

E isso se sustenta numa operação fundamental: a voz que desautoriza não é “a voz do sujeito”.

Ela se apoia no supereu, nos ideais do eu, nas identificações precoces, elementos que falam de dentro, mas cuja origem está fora. O sujeito acolhe esses imperativos como se fossem seus, mas são restos do discurso do Outro, alojados de modo tão íntimo que se confundem com o próprio pensamento.

Responsabilizar-se, nesse cenário, não é adotar um tom positivo nem modificar a maneira de se tratar.

É fazer um deslocamento: reconhecer que essa voz não coincide com o sujeito; escutar a pergunta que sua enunciação tenta evitar; aproximar-se daquilo que retorna como falta e não como erro.

Porque a questão não é “o que há de errado comigo?”, mas outra, mais difícil e mais precisa: o que se tenta calar quando o sujeito se reduz à posição de problema? De que desejo essa autoaversão tenta protegê-lo?

Acolher-se, aqui, não é indulgência.

É permitir um intervalo, mínimo, em que o sujeito não precise responder imediatamente aos imperativos que o governam.

É sustentar um espaço onde algo da própria singularidade possa emergir sem que a defesa se antecipe para anulá-la.

Não há síntese.

Não há método.

Há trabalho… aquele que cada sujeito reconhece quando algo desse texto toca justamente onde sua defesa mais insiste.